Atlantic City, akhir 1983. Di antara lampu kasino dan kerumunan pejabat tinju yang sibuk berjabat, seorang pria berdiri agak terpinggir dan menatap papan agenda yang baru saja menabalkan hasil pemilihan. Namanya Robert “Bobby” Lee, dan di wajahnya ada campuran kecewa dan tekad. Ketika pintu ruang konvensi itu menutup, ia tidak pulang menyerah—ia sedang merancang sebuah pemberontakan versi halus: sebuah badan baru yang kelak akan mengenakan sabuk merah sebagai tanda bahwa ada cara lain untuk menentukan siapa yang pantas disebut juara.

Cerita IBF bukan sekadar soal logo atau warna sabuk, ini cerita tentang orang yang muak melihat permainan politik di balik sabuk juara lalu memilih membangun alternatif, tentang petinju yang harus memutuskan apakah mereka mau mengakui sabuk baru atau tetap bertahan di tradisi lama, dan tentang bagaimana sebuah organisasi kecil memperjuangkan legitimasi hingga akhirnya menjadi salah satu pilar tinju dunia. Sama seperti luka dari pertarungan yang mempertegas karakter petinju, perjalanan IBF dibentuk oleh gesekan, kompromi, dan—pada akhirnya—reformasi.

🥊 Bagian 1: Bob Lee Sr. dan Lahirnya Idealisme Merah

Nama Robert “Bob” Lee Sr. mungkin tak sepopuler Muhammad Ali atau Mike Tyson. Tapi kalau bukan karena pria ini, dunia mungkin tidak akan mengenal sabuk merah IBF — lambang perlawanan terhadap politik dan manipulasi di balik dunia tinju profesional.

Lee lahir di New Jersey dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di dunia tinju, bukan sebagai petinju, melainkan pejabat organisasi. Ia bergabung dengan World Boxing Association (WBA) pada 1970-an, naik perlahan dari posisi bawah hingga duduk di jajaran penting yang menentukan peringkat dan penunjukan wasit. Di masa itu, kursi pengambil keputusan di dunia tinju lebih berbau politik ketimbang sportifitas.

Pada 1983, WBA mengadakan konvensi tahunan di Puerto Rico. Di sana, Lee mencalonkan diri sebagai presiden WBA. Namun ia kalah dalam pemilihan, dan kekalahan itu menjadi titik balik dalam hidupnya. “It was never about losing,” katanya kemudian dalam sebuah wawancara lama, “it was about realizing that fairness didn’t exist anymore.”

Alih-alih menyerah, Lee membawa gagasannya pulang ke Amerika Serikat. Ia mengumpulkan para anggota United States Boxing Association (USBA) — organisasi kecil yang selama ini hanya mengurusi tinju nasional — dan melontarkan ide gila:

“Kalau mereka tak mau berubah, kita buat organisasi baru yang bersih dari kompromi.”

Gagasan itu bukan hanya ambisi pribadi. Ia lahir dari rasa frustrasi para promotor dan petinju yang sudah muak dengan sistem ranking yang bisa dibeli. Saat itu, banyak petinju yang seharusnya dapat kesempatan perebutan sabuk justru tersingkir karena tidak punya koneksi kuat dengan promotor besar.

Dari ruang pertemuan sederhana di Atlantic City, pada pertengahan 1983, lahirlah International Boxing Federation (IBF). Mereka masih menggunakan struktur dan anggota USBA, tetapi dengan cita-cita global: memperjuangkan integritas di atas politik.

Lee kemudian mengumumkan identitas organisasi baru itu dengan lambang khas — sabuk berwarna merah menyala. Warna itu dipilih bukan tanpa alasan. Merah adalah warna keberanian dan kejujuran, dua nilai yang ia rasa sudah lama hilang dalam dunia tinju.

IBF bukan sekadar organisasi baru; ia adalah simbol pemberontakan moral. Lee tahu langkahnya berisiko besar. Ia menantang dua raksasa lama, WBA dan WBC, yang saat itu menguasai hampir semua pengakuan gelar dunia. Tapi di matanya, lebih baik kalah dengan idealisme daripada menang lewat kompromi.

Perjalanan IBF di bulan-bulan awal tidak mudah. Banyak promotor besar menolak mengakui keabsahan organisasi baru ini. Tapi beberapa petinju Amerika justru tertarik, karena IBF menawarkan hal yang mereka rindukan: sistem ranking yang transparan.

Pada 1984, IBF mulai menerbitkan peringkat resmi pertama dan mengadakan pertarungan perebutan sabuk dunia versi mereka. Dari sinilah babak baru tinju dunia dimulai — bukan hanya pertempuran di atas ring, tapi juga perang ideologi tentang makna keadilan dalam olahraga.

Baca juga: sejarah sabuk hijau WBC saingan berat WBA

🥊 Bagian 2: IBF — Dari USBA ke Panggung Dunia

Di awal kelahirannya, IBF tak lebih dari sebuah mimpi idealis yang dianggap tak realistis. Banyak yang menyebutnya organisasi “lokal Amerika” dengan ambisi terlalu besar. Tapi bagi Bob Lee Sr. dan kelompok kecil pendirinya, itu tak masalah. Mereka tahu setiap perubahan besar selalu dimulai dari minoritas yang berani.

Dari markas sederhana di New Jersey, IBF mulai menyusun struktur organisasi: menentukan komite wasit, merancang peraturan pertandingan, hingga menyusun daftar peringkat petinju dunia. Mereka menggunakan sistem penilaian yang diklaim lebih objektif—berdasarkan performa aktual, bukan koneksi promotor.

Langkah itu pelan-pelan menarik perhatian petinju yang kecewa dengan dua organisasi besar. Salah satunya adalah Larry Holmes, juara dunia kelas berat yang saat itu sudah menjadi legenda hidup. Holmes merasa WBC memperlakukan dirinya tidak adil, terutama dalam hal penentuan lawan wajib. Ketika IBF menawarkan kesempatan untuk menjadi juara pertama dalam sejarah mereka, ia langsung menyambut.

Tahun 1984, Holmes resmi meninggalkan WBC dan menerima pengakuan sebagai juara dunia kelas berat pertama versi IBF. Langkah berani itu menjadi “cap legitimasi” bagi organisasi baru ini. Dunia mulai melirik. Jika juara sekelas Holmes mengakui IBF, maka organisasi itu tidak bisa lagi dianggap enteng.

Tak lama setelah itu, IBF mulai menobatkan juara dunia di berbagai divisi. Salah satunya Marvin Camel, yang menjadi juara dunia cruiserweight pertama versi IBF. Pertarungan demi pertarungan diadakan di berbagai kota Amerika Serikat, memperluas pengaruh IBF dari level nasional ke internasional.

Tapi jalan menuju pengakuan global tidak mulus. WBA dan WBC sempat menolak menyebut IBF sebagai “sanctioning body sah.” Dalam beberapa ajang, promotor besar bahkan melarang petinju mereka tampil di bawah lisensi IBF. Namun, seperti air yang mencari celah, IBF terus bergerak.

Lee dan timnya memilih strategi sederhana tapi efektif:

- Mengedepankan transparansi ranking (setiap bulan diumumkan ke publik).

- Memberi ruang bagi petinju yang kurang mendapat kesempatan di WBA/WBC.

- Menjalin kerja sama dengan promotor kecil di Eropa, Afrika, dan Asia.

Langkah-langkah itu menciptakan ekosistem baru dalam tinju dunia. Para petinju yang sebelumnya tidak punya jalan kini melihat harapan baru: sabuk merah IBF sebagai tiket menuju pengakuan internasional.

Perlahan tapi pasti, IBF mulai menggelar pertandingan di luar Amerika. Promotor dari Inggris, Filipina, dan Korea Selatan mulai mengajukan lisensi. Dalam waktu kurang dari lima tahun, IBF berhasil menembus panggung dunia—dari Atlantic City ke London, dari Tokyo ke Johannesburg.

Tahun 1986, IBF sudah mengakui lebih dari 20 juara dunia aktif di berbagai kelas. Dan yang menarik, banyak di antaranya datang dari negara yang sebelumnya jarang mendapat sorotan. Hal itu mempertegas misi IBF: membuka jalan bagi semua petinju, bukan hanya yang punya koneksi besar.

Namun, seiring pertumbuhannya, tekanan pun datang. Beberapa media menyebut IBF sebagai “the rebel federation” — federasi pemberontak. Tapi bagi Bob Lee Sr., julukan itu bukan hinaan. Itu justru pujian terselubung.

“Kalau memperjuangkan keadilan disebut pemberontakan, biarlah kami disebut pemberontak,” ujarnya dalam satu kesempatan.

Di tengah skeptisisme dan tekanan, IBF justru tumbuh paling cepat di antara tiga besar dunia. Dalam kurun waktu singkat, sabuk merah mereka mulai berdiri sejajar dengan hijau WBC dan hitam-emas WBA.

🏆 Bagian 3: Era Keemasan IBF dan Lahirnya Legenda

Memasuki awal 1990-an, International Boxing Federation sudah bukan “anak baru” yang dipandang sebelah mata. Mereka kini punya markas permanen di New Jersey, struktur organisasi yang solid, dan yang paling penting: juara-juara dunia yang disegani.

Di masa inilah IBF memasuki apa yang banyak disebut sebagai era keemasannya.

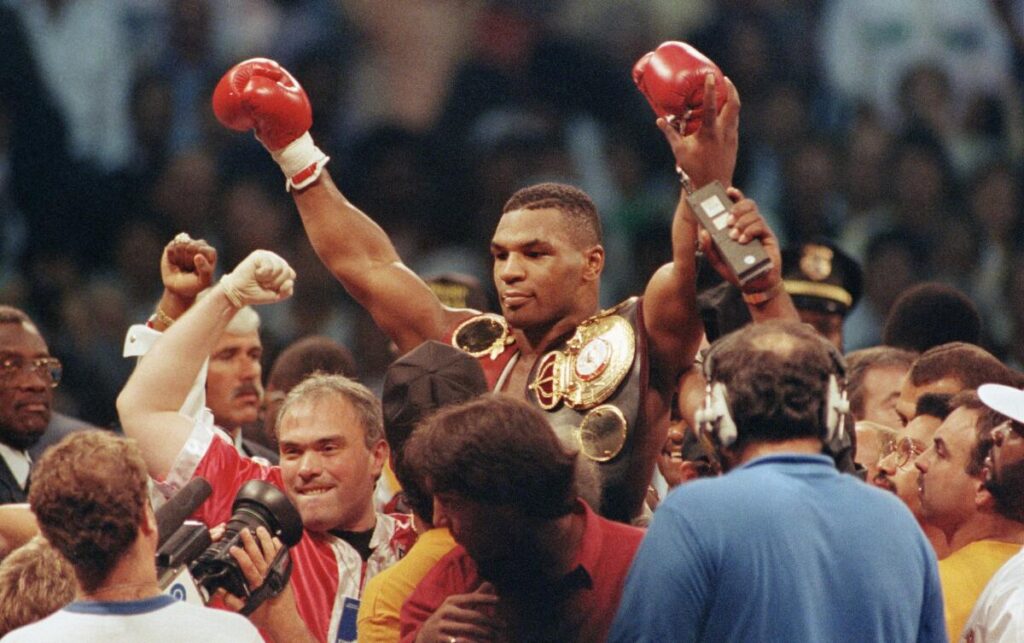

Salah satu simbol kejayaan itu adalah Mike Tyson.

Meski lebih dulu dikenal lewat sabuk WBC dan WBA, Tyson menjadi magnet besar bagi IBF ketika berhasil menyatukan ketiga gelar utama dunia pada tahun 1987. Dengan sabuk merah IBF melingkar di pinggangnya, Tyson bukan hanya juara dunia — ia adalah simbol kekuasaan tinju modern.

Setelah Tyson, datang generasi lain yang membuat IBF terus relevan:

- Lennox Lewis, yang membawa sabuk IBF ke Inggris dan memperluas pamor organisasi di Eropa.

- Bernard Hopkins, yang mempertahankan gelar IBF kelas menengah lebih dari 20 kali — rekor luar biasa yang masih diingat hingga kini.

- Felix Trinidad, petinju Puerto Riko yang membawa warna Latin dalam sejarah IBF, memperkuat jaringan penggemar di Karibia dan Amerika Selatan.

Setiap kali nama-nama besar itu naik ring, sabuk merah IBF ikut berkilau di bawah sorotan lampu arena. IBF bukan lagi organisasi “pelarian,” melainkan pilar ketiga tinju dunia.

Namun, bukan hanya megabintang yang memberi napas keemasan IBF. Di luar radar media besar, federasi ini juga menjadi rumah bagi petinju pekerja keras — mereka yang tidak punya koneksi, tapi punya tekad luar biasa.

Nama seperti Vince Phillips, Chris Byrd, dan Shane Mosley mungkin tidak sepopuler Tyson, tapi merekalah tulang punggung IBF yang menjaga kredibilitas olahraga ini tetap hidup.

IBF juga mulai memodernisasi sistemnya. Mereka memperkenalkan mandatory challenger yang ketat untuk mencegah juara memilih lawan seenaknya, serta mulai menyiarkan pertandingan melalui televisi kabel dan satelit, memperluas pasar ke Asia dan Eropa Timur.

Di balik layar, organisasi ini mulai tampil profesional. Struktur administrasi diperketat, aturan sanksi lebih transparan, dan peringkat petinju diperbarui secara berkala.

Semua itu membuat IBF semakin dihormati — bahkan oleh lawan lamanya, WBA dan WBC.

Pada pertengahan 1990-an, IBF resmi diakui oleh berbagai badan olahraga dunia, termasuk World Boxing Hall of Fame. Tak sedikit jurnalis yang menyebutnya sebagai “the people’s federation”, karena membuka peluang bagi petinju yang dulu terpinggirkan oleh sistem promosi besar.

Namun, di balik gemerlap itu, muncul juga bayang-bayang. Ketika uang dan popularitas mulai mengalir deras, godaan pun datang. Isu-isu tentang suap, pengaturan ranking, hingga konflik internal mulai muncul di penghujung dekade.

Semua itu menjadi pengingat bahwa di dunia tinju, kemenangan bukan hanya ditentukan di atas ring, tapi juga di ruang rapat.

Tetapi, satu hal tak bisa dibantah — era 1990-an adalah masa kejayaan absolut IBF.

Di masa itu, sabuk merah mereka berdiri sejajar dengan hijau WBC dan hitam-emas WBA. Bahkan banyak penggemar menyebut IBF lebih jujur, lebih manusiawi, dan lebih berani melawan arus komersialisasi.

“Kami tidak ingin menjadi yang paling kaya, kami ingin menjadi yang paling adil,”

ujar seorang pejabat IBF dalam wawancara tahun 1995 — sebuah kalimat yang masih menggema hingga kini.

simak pula disini: Sejarah lengkap sabuk tertua di dunia,dari NBA ke WBA

⚖️ Bagian 4: Krisis dan Skandal di Tubuh IBF

Setiap organisasi besar pada akhirnya akan diuji.

Bagi IBF, ujian itu datang bukan dari ring tinju, tapi dari balik meja kekuasaan. Setelah menikmati masa keemasan selama dua dekade, awan gelap mulai menggantung di atas markas New Jersey.

Awalnya, isu itu hanya bisik-bisik. Ada desas-desus tentang peringkat petinju yang bisa “dibeli”, tentang promotor yang mendapat perlakuan istimewa, dan tentang uang yang mengalir tanpa catatan resmi. Tapi pada akhir 1990-an, isu itu meledak menjadi skandal besar yang mengguncang seluruh dunia tinju.

Tahun 1999, FBI membuka penyelidikan terhadap IBF. Hasilnya mencengangkan: ditemukan bukti adanya suap dan manipulasi peringkat petinju yang melibatkan pejabat tinggi organisasi, termasuk sang pendiri, Bob Lee Sr.

Lee dituduh menerima ratusan ribu dolar dari promotor untuk menaikkan posisi petinju tertentu dalam daftar ranking.

Bagi banyak orang, itu seperti tamparan keras di wajah idealisme IBF. Organisasi yang dulu lahir dengan semangat keadilan kini justru terseret dalam praktik yang sama seperti yang dulu mereka kritik.

Media menyebutnya “the biggest boxing scandal of the decade.”

Bob Lee Sr. akhirnya dijatuhi hukuman penjara pada tahun 2000, bersama beberapa pejabat lain. Kantor IBF sempat lumpuh. Sponsor mundur. Banyak juara dunia memilih mundur sementara dari federasi. Dunia tinju bertanya-tanya: apakah ini akhir dari IBF?

Namun, sejarah ternyata masih memberi mereka kesempatan kedua.

Setelah badai itu, muncul figur-figur baru yang berusaha menyelamatkan organisasi dari kehancuran total. Dewan direksi diganti, sistem pengawasan diperketat, dan auditor independen mulai dilibatkan dalam setiap proses ranking.

IBF kemudian mengumumkan “Reformasi Besar 2001”, yang mencakup:

- Transparansi keuangan wajib.

- Larangan pejabat menerima hadiah dari promotor.

- Prosedur pemeringkatan berbasis poin murni hasil pertandingan.

- Audit tahunan oleh pihak ketiga.

Langkah-langkah itu pelan tapi pasti memulihkan kepercayaan publik.

Beberapa tahun kemudian, IBF berhasil kembali menobatkan juara dunia baru — menandakan bahwa mereka belum mati.

Nama-nama seperti Wladimir Klitschko, Jermain Taylor, Antonio Tarver, hingga Arthur Abraham menjadi bagian dari kebangkitan IBF di awal 2000-an.

Yang menarik, banyak petinju dan penggemar justru mengapresiasi keterbukaan IBF dalam mengakui kesalahannya. Mereka menilai organisasi ini berani menghadapi krisis secara jujur — sesuatu yang jarang dilakukan di dunia olahraga profesional.

“Kami mungkin jatuh, tapi kami tidak bersembunyi,” ujar salah satu pejabat IBF dalam konferensi pers tahun 2002.

Sejak saat itu, IBF bertransformasi dari “organisasi yang pernah tercoreng” menjadi “organisasi yang belajar dari kesalahan.”

Justru karena pernah berada di titik terendah, IBF kini dikenal sebagai badan yang paling hati-hati dalam menjaga kredibilitasnya.

🌍 Bagian 5: IBF di Era Modern — Antara Integritas dan Komersialisasi

Memasuki abad ke-21, dunia tinju berubah total.

Televisi kabel bergeser ke streaming, promotor tradisional berhadapan dengan platform digital, dan media sosial mulai menentukan siapa yang layak jadi bintang.

Dalam pusaran perubahan besar itu, IBF menemukan dirinya di persimpangan antara idealisme dan bisnis.

Setelah melewati badai skandal dan reformasi, IBF memulai babak baru dengan satu tujuan: mengembalikan kepercayaan dunia.

Tantangannya jelas — menjaga integritas di tengah industri yang semakin dikendalikan oleh uang dan sensasi.

Di era modern ini, IBF melakukan banyak pembaruan besar:

- Sistem peringkat digital global diperkenalkan untuk meminimalkan potensi manipulasi.

- Semua hasil pertarungan dan keputusan resmi dipublikasikan secara daring agar bisa diakses publik.

- Proses penentuan mandatory challenger kini dilakukan melalui panel independen yang tidak bisa diintervensi oleh promotor.

Langkah-langkah itu membuat IBF dikenal sebagai organisasi yang paling “disiplin dan konsisten” di antara empat besar dunia (WBA, WBC, WBO, IBF).

Bahkan beberapa pelatih menyebut IBF sebagai “the strictest sanctioning body” — karena mereka tidak segan mencabut gelar dari juara yang menolak bertarung melawan penantang wajib.

Salah satu contoh paling terkenal adalah Anthony Joshua.

Setelah merebut sabuk IBF dari Charles Martin pada 2016, Joshua mempertahankan gelar itu dengan disiplin hingga menjadi wajah baru IBF di era digital.

Sabuk merah itu selalu terlihat di setiap laga besar — dari Wembley hingga Madison Square Garden — menjadi simbol kebangkitan modern IBF.

Di sisi lain, IBF juga aktif memperluas jangkauan globalnya.

Mereka mulai menggelar konvensi internasional di Asia, Timur Tengah, dan Afrika untuk memperkuat jaringan promotor dan komisi tinju lokal.

Dari Manila hingga Accra, IBF mulai membuka jalan bagi petinju yang dulu sulit menembus pentas dunia.

Asia menjadi pasar penting baru. Petinju seperti Manny Pacquiao, Katsunari Takayama, Jerwin Ancajas, dan Naoya Inoue ikut membawa nama IBF dalam berbagai duel bergengsi.

Sementara itu, di Eropa Timur, nama seperti Gennadiy Golovkin dan Oleksandr Usyk memperkuat reputasi IBF sebagai federasi yang konsisten dalam memberi kesempatan berdasarkan meritokrasi.

Namun, di balik semua keberhasilan itu, tantangan tetap ada.

Dominasi promotor besar seperti Matchroom, Top Rank, dan PBC membuat IBF harus pintar menjaga posisi.

Federasi ini sering kali berada di tengah dilema antara menjaga integritas olahraga dan mengikuti arus komersialisasi yang menentukan rating dan penjualan tiket.

IBF tidak selalu menang dalam pertempuran itu, tapi mereka tetap teguh dengan prinsip:

“Tidak ada nama yang lebih besar dari aturan.”

Slogan itu bukan sekadar kata-kata. Dalam beberapa kasus, IBF berani mencabut gelar dari juara populer yang menolak bertarung sesuai kewajiban, termasuk petinju besar seperti Tyson Fury dan Canelo Alvarez.

Keputusan itu sering menuai kontroversi, tapi di mata penggemar sejati tinju, langkah itu justru memperkuat kredibilitas IBF.

Lebih dari empat dekade setelah berdiri, IBF kini dikenal bukan karena paling kaya, tapi karena paling konsisten dalam menjaga keadilan.

Bagi banyak penggemar, sabuk merah IBF adalah simbol dari “the pure side of boxing” — sisi tinju yang masih memegang nilai sportif di tengah dunia yang semakin dikuasai kepentingan komersial.

🌏 Bagian 6: Jejak IBF di Asia dan Asia Tenggara

Ketika dunia tinju modern masih berpusat di Amerika dan Eropa, sedikit yang menyangka bahwa Asia akan menjadi panggung penting bagi IBF. Namun waktu membuktikan, benua ini justru menjadi salah satu fondasi paling kuat dalam sejarah pertumbuhan organisasi tersebut.

Sejak akhir 1980-an, IBF mulai melirik Asia bukan sekadar pasar baru, tetapi juga sebagai sumber bakat murni yang belum tersentuh sistem promosi global. Federasi ini melihat peluang besar di kawasan yang selama ini jarang diberi ruang oleh WBA atau WBC.

Dari sinilah jejak merah IBF mulai mengalir ke Timur.

Indonesia: Ellyas Pical dan Kebangkitan Asia Tenggara

Indonesia menjadi salah satu kisah paling menginspirasi dalam sejarah IBF.

Nama Ellyas Pical, petinju asal Ambon, tercatat sebagai juara dunia pertama dari Indonesia dan Asia Tenggara versi IBF.

Pada 3 Mei 1985, di Istora Senayan Jakarta, Pical menumbangkan Ju Do-chun asal Korea Selatan dan merebut gelar IBF Super Flyweight World Champion.

Kemenangan itu bukan hanya kemenangan pribadi, tetapi juga tonggak sejarah bagi Asia.

Untuk pertama kalinya, sabuk merah IBF berpindah tangan ke seorang petinju dari wilayah yang selama ini dianggap “pinggiran tinju dunia.”

Pical menjadi simbol bahwa IBF benar-benar membuka peluang global — sesuai janjinya sejak didirikan.

Tak hanya itu, gaya bertarung Pical yang agresif dan pantang menyerah membuatnya dicintai publik. Ia mempertahankan gelarnya hingga tiga kali, menghadapi lawan dari Korea, Jepang, hingga Amerika Selatan.

Bagi IBF, sosok Ellyas Pical menjadi duta sempurna dari semangat egaliter organisasi ini: bahwa siapa pun, dari mana pun asalnya, berhak jadi juara dunia jika berjuang di atas ring dengan fair.

Jepang: Disiplin dan Tradisi yang Mendunia

Setelah Indonesia, Jepang menjadi benteng kuat IBF di Asia Timur.

Negara ini awalnya enggan menerima IBF karena asosiasi tinju lokal (JBC) sempat tidak mengakui federasi itu. Tapi sejak 2013, Jepang resmi membuka diri, dan hasilnya luar biasa.

Petinju seperti Katsunari Takayama, terutama Naoya Inoue, membawa pamor IBF ke level baru.

Inoue, yang dijuluki The Monster, menjuarai sabuk IBF bantamweight dan mempertahankannya dengan cara spektakuler. Setiap pertarungan Inoue yang disiarkan global lewat ESPN dan DAZN membuat sabuk merah IBF kembali jadi pusat perhatian dunia.

Kedisiplinan Jepang, gaya promosi yang rapi, serta manajemen profesional membuat IBF menemukan “rumah kedua” di Asia. Dari Tokyo hingga Osaka, setiap laga IBF disiarkan dengan standar internasional — sesuatu yang bahkan sulit dicapai di Amerika pada awal berdirinya.

Filipina: Dari Pacquiao ke Jerwin Ancajas

Sementara itu di Filipina, IBF menjadi bagian penting dari sejarah kebangkitan tinju nasional.

Sebelum Manny Pacquiao menjadi legenda, Filipina sudah punya tradisi panjang dengan IBF melalui petinju seperti Dodie Boy Peñalosa dan Rolando Bohol.

Namun, yang paling mencolok di era modern adalah Jerwin Ancajas.

Sebagai juara dunia IBF kelas super flyweight sejak 2016, Ancajas menjadi ikon konsistensi. Ia mempertahankan gelarnya sembilan kali berturut-turut — menjadikannya salah satu juara terlama dalam sejarah divisinya.

Keberhasilan Ancajas menandai era baru di mana IBF benar-benar menjadi wadah petinju Asia untuk bersinar tanpa harus bergantung pada promotor Amerika.

🌐 Asia sebagai Pilar Baru IBF

Kini, IBF bukan lagi organisasi “Barat” semata. Dengan semakin banyaknya petinju Asia yang memegang sabuk merah, federasi ini justru menemukan napas baru di benua timur.

Konvensi tahunan IBF pun kerap digelar di Asia — seperti di Makati (Filipina) dan Macau — menandakan bahwa kawasan ini bukan hanya penonton, tetapi pemain utama dalam sistem IBF modern.

Selain menghasilkan juara, Asia juga memberi IBF legitimasi moral baru: keberagaman.

Setiap kali sabuk merah berpindah dari Tokyo ke Jakarta, atau dari Manila ke Seoul, dunia tinju melihat bagaimana IBF menepati janjinya untuk “mengangkat yang tak terlihat.”

🥇 Bagian 7: Makna Sabuk IBF

Setiap sabuk juara di dunia tinju membawa cerita.

Ada yang melambangkan kekuasaan, ada yang mewakili tradisi, dan ada yang menegaskan kemewahan.

Namun, sabuk merah milik International Boxing Federation (IBF) punya makna yang berbeda — lebih sederhana, tapi juga lebih dalam.

Sabuk itu bukan sekadar simbol kemenangan, melainkan lambang perjuangan untuk diakui.

Dari awal berdirinya di Atlantic City pada tahun 1983, IBF lahir dari perlawanan terhadap ketidakadilan dan dominasi dua kekuatan lama: WBA dan WBC.

Bob Lee Sr. dan kelompok kecil idealis yang membentuknya tak pernah bermimpi jadi paling kaya, mereka hanya ingin tinju dunia jadi lebih adil.

Dan meski perjalanan itu tak selalu mulus — dengan skandal, tekanan, dan kritik di sepanjang jalan — IBF berhasil bertahan karena satu hal: mereka tidak pernah melupakan asal-usulnya.

Sabuk merah yang kini melingkar di pinggang para juara dunia bukan hanya hasil pertarungan fisik, tapi juga perjalanan moral dan sejarah.

Di dalamnya tersimpan kisah para petinju yang tak punya koneksi, promotor kecil yang berjuang mandiri, dan negara-negara yang dulu tak pernah dianggap bagian dari peta tinju dunia.

Ketika Ellyas Pical mengangkat sabuk IBF di Jakarta pada 1985, dunia menyadari bahwa kemenangan bisa datang dari mana saja.

Ketika Anthony Joshua bertarung di Wembley dengan sabuk IBF di pinggangnya, federasi itu membuktikan bahwa mereka tetap relevan di era digital.

Dan ketika Naoya Inoue mendominasi dunia dengan sabuk merah yang sama, IBF kembali menunjukkan bahwa semangat “keadilan untuk semua” masih hidup.

Selama lebih dari empat dekade, IBF telah menjelma dari organisasi kecil menjadi pilar keempat tinju dunia, berdiri sejajar dengan WBA, WBC, dan WBO.

Namun, di mata banyak penggemar sejati, IBF tetap punya tempat khusus — karena mereka dianggap mewakili sisi tinju yang paling jujur.

“Di dunia yang semakin komersial, IBF tetap menjaga nilai dasar olahraga: kemenangan harus diperjuangkan, bukan dibeli.”

Kini, sabuk merah IBF bukan hanya milik Amerika, tapi milik dunia.

Dari Tokyo ke London, dari Ambon ke New York, sabuk itu membawa pesan universal: siapa pun bisa menjadi juara jika punya keberanian, kerja keras, dan keyakinan pada keadilan.

Dalam dunia tinju yang terus berubah, IBF mungkin bukan yang paling glamor, tapi mereka tetap menjadi yang paling konsisten — menjaga warisan sportivitas dan integritas yang semakin langka.

Dan di situlah letak makna sejati dari sabuk merah itu: sebuah simbol bahwa keadilan dan perjuangan akan selalu punya tempat di ring tinju dunia.

Sejarah IBF bukan sekadar kisah tentang organisasi tinju, tetapi juga kisah tentang manusia-manusia yang melawan arus.

Tentang idealisme yang diuji, tentang kesalahan yang diakui, dan tentang kebangkitan yang lahir dari kejujuran.

Selama sabuk merah itu terus berpindah dari satu tangan ke tangan lain, semangat itu akan tetap hidup — mengingatkan dunia bahwa di balik setiap pertarungan, ada nilai yang jauh lebih besar dari sekadar kemenangan.

#SejarahIBF #TinjuDunia #IBFBoxing #SabukMerahIBF #OrganisasiTinju #JuaraDunia #EllyasPical #ArtikelTinju

Pingback: Mengapa Sabuk IBO Tak Sejajar dengan 4 Sabuk Besar